法院判决往往以冷峻的文字与严谨的条文,划定是非与责任,重在提供裁断与解决争议,判决未必能揭示案件背后行为人的动机、人性的脆弱与无奈。文学作品却能深入描绘人心深处的矛盾与挣扎,呈现当事人面对制度时的孤寂与无力。这种对比即凸显了法律与文学在社会文化中的互补关系,法律强调秩序与公正,但在人性最幽微的角落,仍需要文学来补充那份理解与关怀。

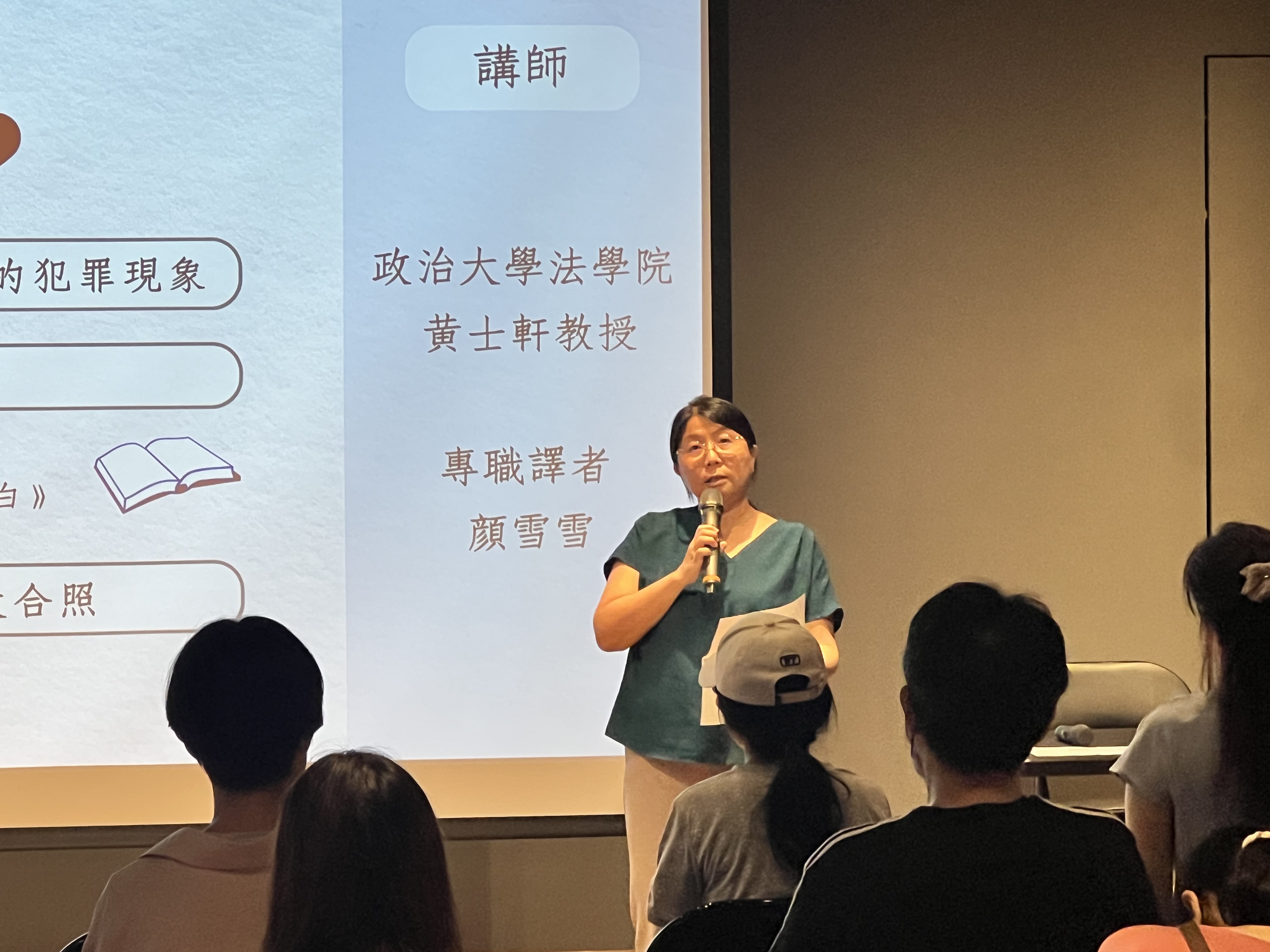

政大法学院高龄社会法制研究中心于114年9月28日与台北市立联合医院失智症中心合作举办高龄社会处方笺系列的第二场活动──「法律与文学跨域对谈」讲座,聚焦探讨高龄者及照顾者犯罪行为之理性与感性冲突和调和,发人深省。现场长者与家属参与踊跃,座无虚席。政大法学院高龄社会法制研究中心的朱德芳老师、戴瑀如老师、黄士轩老师及心理系杨启正老师,及台北市联合医院失智症中心主任刘建良医师均出席共襄盛举。

政大法学院高龄社会法制研究中心于114年9月28日与台北市立联合医院失智症中心合作举办高龄社会处方笺系列的第二场活动──「法律与文学跨域对谈」讲座,聚焦探讨高龄者及照顾者犯罪行为之理性与感性冲突和调和,发人深省。现场长者与家属参与踊跃,座无虚席。政大法学院高龄社会法制研究中心的朱德芳老师、戴瑀如老师、黄士轩老师及心理系杨启正老师,及台北市联合医院失智症中心主任刘建良医师均出席共襄盛举。

本活动首先由政大法学院黄士轩老师,以「初探与高龄者有关的犯罪现象」为题进行分享。黄老师指出,台湾已于今(2025)年迈入超高龄社会,与此同时,带来了复杂的犯罪与司法挑战,其中,法院于面对高龄者相关案件时应如何因应其年龄层的特性并做出适当的处置即为一重大课题。根据黄老师对我国实务之观察,高龄者被害之案件中,多与照顾者或家庭成员的照护压力、经济负担或冲突有关,犯罪类型涵盖杀人罪、伤害罪、侵占罪、伪造文书罪等;至于高龄者加害案件,则以窃盗、性犯罪等为主,犯案动机因常涉及高龄者失智症或精神障碍等因素,故而有反复实施同种类行为的可能性。

针对上述案件法院如何量刑,黄老师分析,在高龄者为被害人的个案中,法院通常判断照护者的犯罪动机系出于照护压力或其他事由,而于量刑上可能分别予以酌减或加重。另一方面,在高龄者为加害人的个案中,法院则衡诸高龄者年龄或其行为时是否受到精神障碍等疾病影响,作为高龄者免责或减轻责任之依据。同时,黄老师指出,于考量高龄犯罪者入监时,应注意高龄者恐面临疾病医疗照护、难以配合群体活动等监狱内生活的适应问题;其次,高龄者于服刑期满释放后将再度面临是否有自立能力、家属接受程度等社会复归问题。对此,黄老师建议,我国或可借鉴日本「地域生活稳定促进事业」模式,发展专责机构,强化「入口」与「出口」两端的支持,并提供完善的安置协助与医疗保障,以达预防及降低再犯率的目的。

第二场专题则邀请《我杀了我的家人:「照顾杀人」当事者的自白》的译者颜雪雪老师,带领大家走进照顾杀人案件中加害人的内心世界,尝试以故事与叙述的方式让参与者理解与共感加害人的脆弱与无奈。颜老师首先询问在座参与者,自己年老后,希望由家人负担抑或外包于看护、专责机构 照顾。在场大多数人选择在家,并由家人负担照护任务。对此,颜老师指出,不论台湾或日本,大家往往认为,家人间对于彼此的个性、作息最为熟悉,因此最适合担任照护者。

然大多数人却忽略在家中高龄者疾病、失智而需要照护时,其他家人们却往往是最不知所措的,遭遇突如其来的变故,家人恐难以调适情感落差,常无法以客观的心态面对已面目全非的家人。从而,就如书中各章节的故事所述,家人有时更可能做出极端选择,发生照护杀人的悲剧。因亲情于此时已成为沉重的枷锁,让负责照护的家人们陷入无尽的苦厄与挣扎之中,且可能难以主动开口请求外援。就此,颜老师也进一步表示,政策制度应如何建构,以适时察觉照护者的心理压力、忧郁,并提供照顾者足够的支持与支援,成为各界应通力合作且刻不容缓的课题,期望借由制度的完善,使照护的社会期待之于家人不再是一种诅咒。

随着台湾迈入超高龄社会,对于高龄者犯罪现象的理解与政策回应,将是刑事司法、社会福利、一般大众都不可回避的重要议题。透过本次跨域对谈,法律与文学不再只是分属理性与感性的两端,而是共同回应高龄社会中人性的真实处境。法律提供规范与秩序,文学则揭示情感与理解;两者相辅相成,让我们在追求公平正义的同时,也不忘倾听生命的呼声,给予情感的理解与支持。

本中心期盼借由持续举办「高龄社会处方笺」系列活动,推动跨域合作,深化公众对高龄议题的关怀与思辨,为未来的高龄社会注入更多共感与希望。下一场活动将于11月22日举行,欢迎民众踊跃参加。

高龄社会法制研究中心

高龄社会法制研究中心