法院判決往往以冷峻的文字與嚴謹的條文,劃定是非與責任,重在提供裁斷與解決爭議,判決未必能揭示案件背後行為人的動機、人性的脆弱與無奈。文學作品卻能深入描繪人心深處的矛盾與掙扎,呈現當事人面對制度時的孤寂與無力。這種對比即凸顯了法律與文學在社會文化中的互補關係,法律強調秩序與公正,但在人性最幽微的角落,仍需要文學來補充那份理解與關懷。

政大法學院高齡社會法制研究中心於114年9月28日與台北市立聯合醫院失智症中心合作舉辦高齡社會處方箋系列的第二場活動──「法律與文學跨域對談」講座,聚焦探討高齡者及照顧者犯罪行為之理性與感性衝突和調和,發人深省。現場長者與家屬參與踴躍,座無虛席。政大法學院高齡社會法制研究中心的朱德芳老師、戴瑀如老師、黃士軒老師及心理系楊啟正老師,及台北市聯合醫院失智症中心主任劉建良醫師均出席共襄盛舉。

政大法學院高齡社會法制研究中心於114年9月28日與台北市立聯合醫院失智症中心合作舉辦高齡社會處方箋系列的第二場活動──「法律與文學跨域對談」講座,聚焦探討高齡者及照顧者犯罪行為之理性與感性衝突和調和,發人深省。現場長者與家屬參與踴躍,座無虛席。政大法學院高齡社會法制研究中心的朱德芳老師、戴瑀如老師、黃士軒老師及心理系楊啟正老師,及台北市聯合醫院失智症中心主任劉建良醫師均出席共襄盛舉。

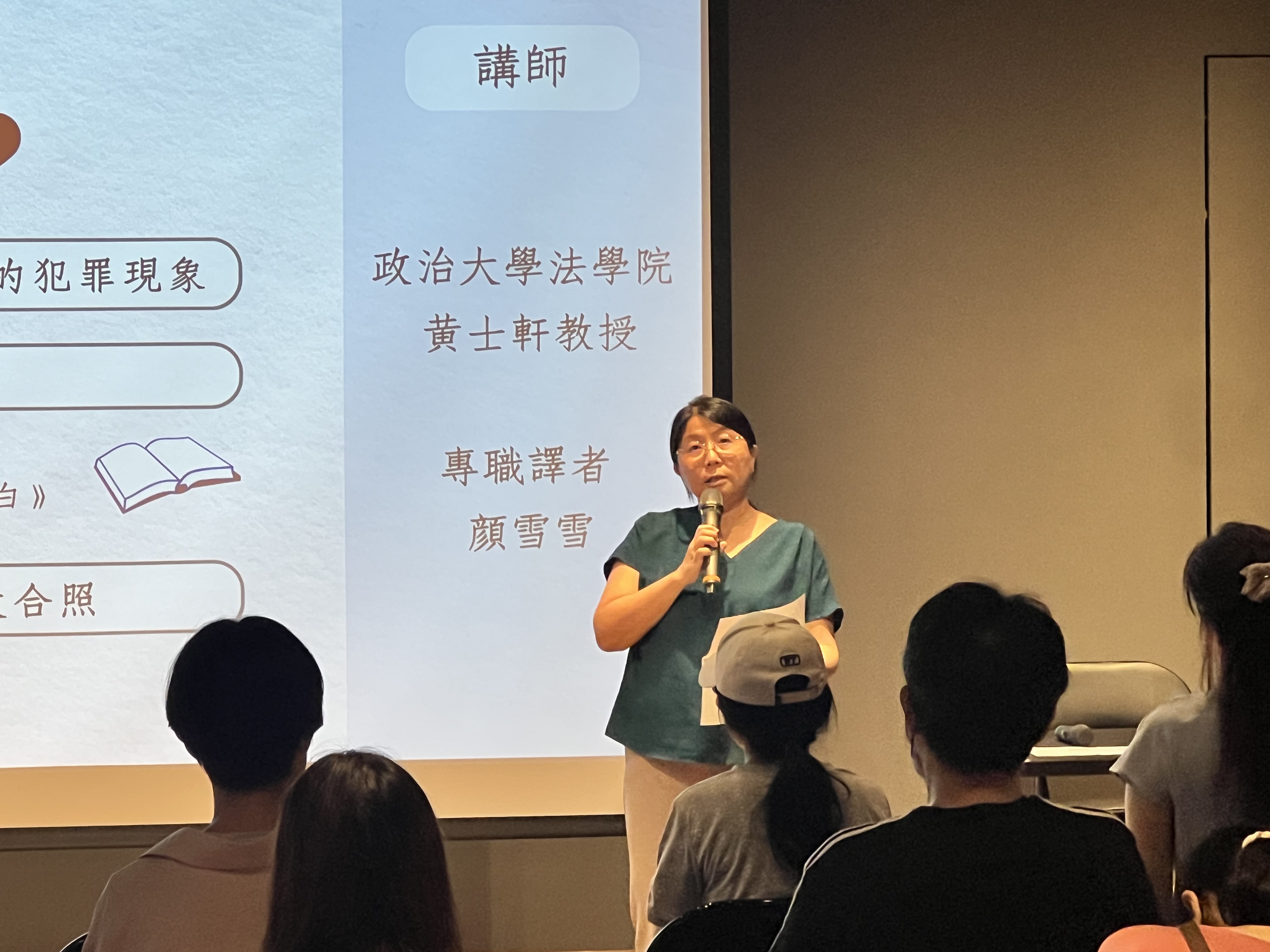

本活動首先由政大法學院黃士軒老師,以「初探與高齡者有關的犯罪現象」為題進行分享。黃老師指出,台灣已於今(2025)年邁入超高齡社會,與此同時,帶來了複雜的犯罪與司法挑戰,其中,法院於面對高齡者相關案件時應如何因應其年齡層的特性並做出適當的處置即為一重大課題。根據黃老師對我國實務之觀察,高齡者被害之案件中,多與照顧者或家庭成員的照護壓力、經濟負擔或衝突有關,犯罪類型涵蓋殺人罪、傷害罪、侵占罪、偽造文書罪等;至於高齡者加害案件,則以竊盜、性犯罪等為主,犯案動機因常涉及高齡者失智症或精神障礙等因素,故而有反覆實施同種類行為的可能性。

針對上述案件法院如何量刑,黃老師分析,在高齡者為被害人的個案中,法院通常判斷照護者的犯罪動機係出於照護壓力或其他事由,而於量刑上可能分別予以酌減或加重。另一方面,在高齡者為加害人的個案中,法院則衡諸高齡者年齡或其行為時是否受到精神障礙等疾病影響,作為高齡者免責或減輕責任之依據。同時,黃老師指出,於考量高齡犯罪者入監時,應注意高齡者恐面臨疾病醫療照護、難以配合群體活動等監獄內生活的適應問題;其次,高齡者於服刑期滿釋放後將再度面臨是否有自立能力、家屬接受程度等社會復歸問題。對此,黃老師建議,我國或可借鑒日本「地域生活穩定促進事業」模式,發展專責機構,強化「入口」與「出口」兩端的支持,並提供完善的安置協助與醫療保障,以達預防及降低再犯率的目的。

第二場專題則邀請《我殺了我的家人:「照顧殺人」當事者的自白》的譯者顏雪雪老師,帶領大家走進照顧殺人案件中加害人的內心世界,嘗試以故事與敘述的方式讓參與者理解與共感加害人的脆弱與無奈。顏老師首先詢問在座參與者,自己年老後,希望由家人負擔抑或外包於看護、專責機構 照顧。在場大多數人選擇在家,並由家人負擔照護任務。對此,顏老師指出,不論台灣或日本,大家往往認為,家人間對於彼此的個性、作息最為熟悉,因此最適合擔任照護者。

然大多數人卻忽略在家中高齡者疾病、失智而需要照護時,其他家人們卻往往是最不知所措的,遭遇突如其來的變故,家人恐難以調適情感落差,常無法以客觀的心態面對已面目全非的家人。從而,就如書中各章節的故事所述,家人有時更可能做出極端選擇,發生照護殺人的悲劇。因親情於此時已成為沉重的枷鎖,讓負責照護的家人們陷入無盡的苦厄與掙扎之中,且可能難以主動開口請求外援。就此,顏老師也進一步表示,政策制度應如何建構,以適時察覺照護者的心理壓力、憂鬱,並提供照顧者足夠的支持與支援,成為各界應通力合作且刻不容緩的課題,期望藉由制度的完善,使照護的社會期待之於家人不再是一種詛咒。

隨著台灣邁入超高齡社會,對於高齡者犯罪現象的理解與政策回應,將是刑事司法、社會福利、一般大眾都不可迴避的重要議題。透過本次跨域對談,法律與文學不再只是分屬理性與感性的兩端,而是共同回應高齡社會中人性的真實處境。法律提供規範與秩序,文學則揭示情感與理解;兩者相輔相成,讓我們在追求公平正義的同時,也不忘傾聽生命的呼聲,給予情感的理解與支持。

本中心期盼藉由持續舉辦「高齡社會處方箋」系列活動,推動跨域合作,深化公眾對高齡議題的關懷與思辨,為未來的高齡社會注入更多共感與希望。下一場活動將於11月22日舉行,歡迎民眾踴躍參加。

高齡社會法制研究中心

高齡社會法制研究中心